<1>

目黒寄生虫館を視察。医師の亀谷了さんが私財を投じて1953年に設立した寄生虫学専門の私立博物館です。世界で唯一とのこと。館内には、国内外から集められた約300点の標本や関連資料が展示されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

なぜ寄生虫学か? 実は来月、本県で日本寄生虫学会宮崎大会が開催されます。私もレセプションで歓迎のご挨拶をする予定なもので、少し予備知識をと考えての視察。大会で来県される予定の小川和夫館長にもご挨拶させていただきました。

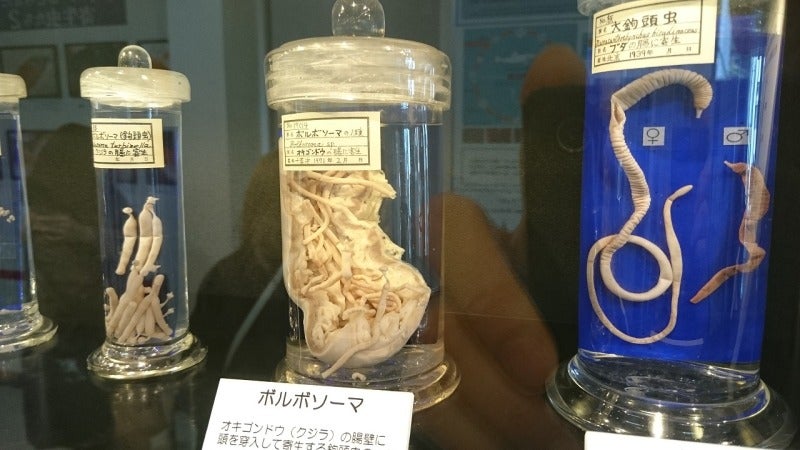

ホームページなどで予めチェックして行きましたが、やはりズラッと並んだ液漬標本の展示、やたら長いのやら、グニュグニュしたのやら、小さいのやら、オドロオドロしいのやらと、とてもインパクトがありました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view. まさに宇宙からの侵略者といったイメージ。

まさに宇宙からの侵略者といったイメージ。

Image may be NSFW.

Clik here to view. 誤解の無きよう。この「宮崎」は地名ではなく、発見者の宮崎一郎先生にちなんでのネーミング。私も、一瞬ドキッとしました。

誤解の無きよう。この「宮崎」は地名ではなく、発見者の宮崎一郎先生にちなんでのネーミング。私も、一瞬ドキッとしました。

この写真は、8.8mのサナダムシ(日本海裂頭条虫)。とても人の体の中にいたとは思えません。その長さを実感できるよう、展示のそばに同じ長さのヒモがぶら下げてありました。わかりやすい(笑)。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

見た目は気持ち悪いことこの上ない寄生虫ですし、様々な疾病を引き起こしたりするわけですが、共生と寄生の違い、宿主との関係、その生存のための戦略など、とても興味深い存在です。少しハマってしまいそうな私です。

ちなみに、ネットの情報によると、目黒寄生虫館はデートスポットにもなっているとか。怖いもの見たさなのでしょうか。確かに、私が訪れたときも、若い女性のグループや外国人などが目につきました。

これだけ貴重な内容の興味深い施設なのですが、入館無料。運営費の協力として募金箱が設置されてありました。関係者の情熱に感謝しつつ、敬意を表します。

<2>

目黒区美術館にて、「気仙沼と、東日本大震災の記憶 ―リアス・アーク美術館 東日本大震災の記録と津波の災害史―」展を視察。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

気仙沼市と南三陸町の運営するリアス・アーク美術館は、発災から2年が経った平成25年4 月、常設展示「東日本大震災の記録と津波の災害史」を公開しました。

これは、震災発生直後から学芸員が行った気仙沼市と南三陸町の被災状況の調査、記録活動を基にした展示。撮影した被災現場写真約30,000点、収集した被災物約250点の中から厳選された資料群に、新聞や過去に起きた大津波に関する資料を加えた約500点で構成されています。

今回の企画展は、「東日本大震災をいかに表現するか、地域の未来の為にどう活かしていくか」をテーマに編集された、リアス・アーク美術館の「東日本大震災の記録と津波の災害史」を、東京地区で初めて大規模に紹介するもの。写真パネル約260点と被災物(現物)11点に、関係歴史資料を加えた約400点が展示されています。

生々しい写真には、丁寧な状況説明や撮影者の感想等が付けられ、厳しい震災の現実が、より鮮明に迫ってきます。

また、「被災物」は、現物展示の11点に加え、リアス・アーク美術館に展示されたものの写真が紹介されています。グッと引きつけられたのは、この1つひとつに、鑑賞者の想像を助けるための物語が付されていること。しかも現地の方言による語りの形式で。

これは所有者への聞き取り調査による事実の再現ではなく、執筆者の実体験等から構成した、いわばフィクション。「被災物」を生活の記憶の再生装置と捉え、被災者がその身体で感じた震災被災の主観的感覚を、未経験者にも共感し、共有してもらうための展示とのこと。なるほど。

さらに、〈被災者〉〈ボランティア〉〈震災遺構〉〈支援物資〉といった108の「キーワードパネル」は、震災発生から2年の間に見えてきた課題等を、テキストのみで表現したもの。

これが実に読ませる文章で、鑑賞者に様々なことを考えさせる内容となっています。執筆者の主張が伝わってきて、新聞の記名記事やコラムを読んでいる感覚。大いに感心し、刺激を受けました。

この展示全体を通じて、未来に対する強い責任感、使命感が伝わってきます。この大震災を経験した我々の世代が共有すべきもの。ご尽力いただいたリアス・アーク美術館及び目黒区美術館の関係者に、深く敬意を表します。

東日本大震災から間もなく5年を迎える今、しっかり向かい合うべき展示だと感じました。できるだけ多くの方に見ていただきたいと思い、久々のブログを更新してのご紹介。

http://mmat.jp/exhibition/archives/ex160213